アーカイブ ‘ブログ’ カテゴリー

11月18日(日)、「第19回高良山もみじ狩り」が開催されました。暖かい日差しの下、多くの来場者の皆さんが旧宮司邸広場に足を運び、ステージイベントや餅つきなどを楽しんでおられました。「宝の山 高良山」へお越しください。

11月18日(日)、10時30分より、高良山中腹の旧宮司邸広場にて「第19回高良山もみじ狩り」が開催されました。

「高良山もみじ狩り」は、高良山の森と環境を守る会が中心となって毎年開催されています。

また、この日は山歩きを楽しむ方々も大勢立ち寄られ、紅葉に包まれた「宝の山 高良山」の秋を堪能されていました。

神事に引き続き、開会式、そして演芸会のステージでは、太鼓演奏や民謡、タヒチアンダンスなどが披露されました。

テントに設けられた店先では、豚汁やぜんざい、おにぎり、野菜などが販売され、子ども達による餅つきも行われました。

温かいぜんざいに、皆さん、にっこり。美味しくいただきました。

高良山各所の紅葉です。山茶花もあちこちで見かけるようになりました。

「宝の山 高良山」へお越しください。

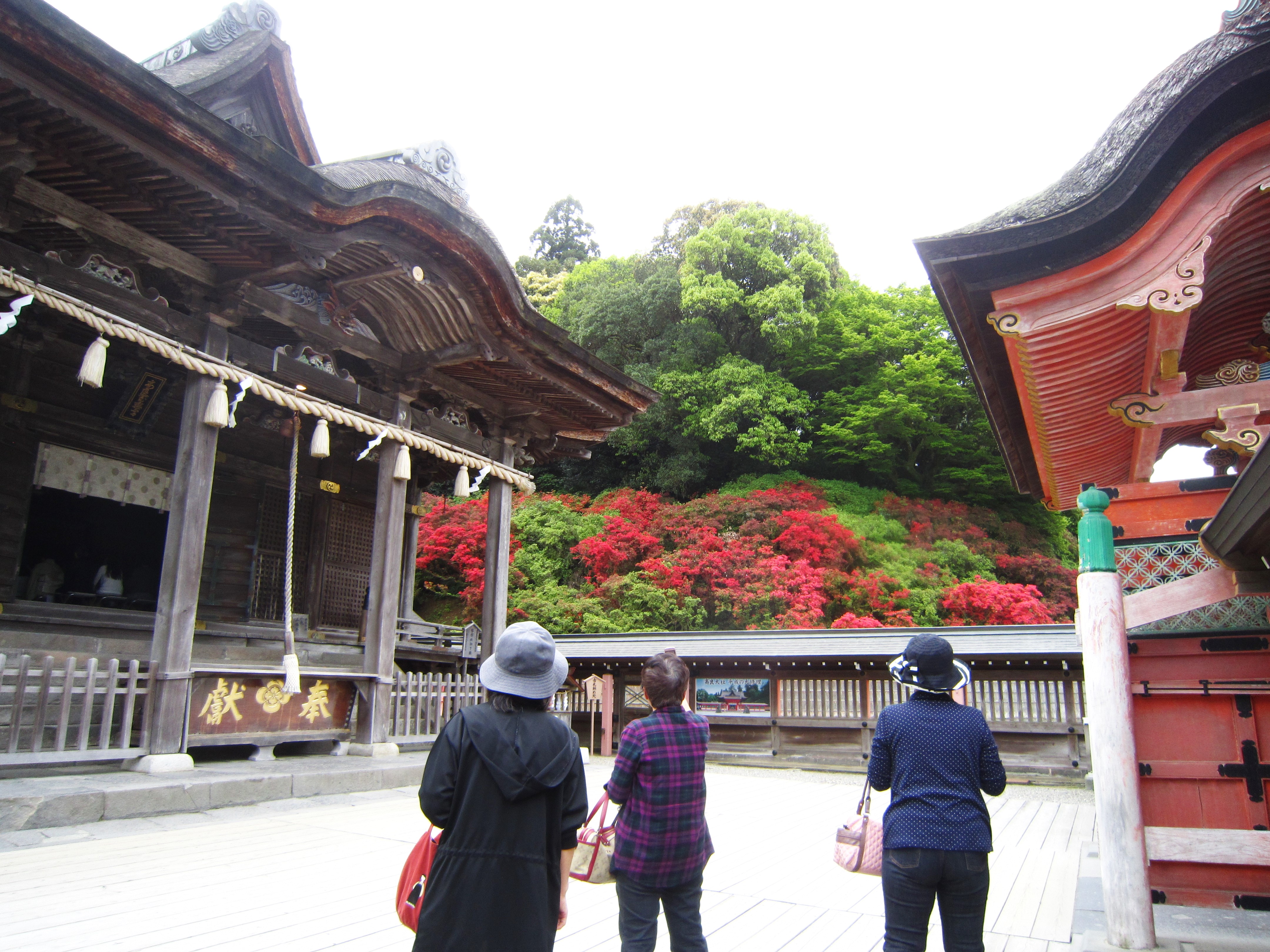

4月29日(日・昭和の日)、高良大社は、奉祝祭、奉祝行事にて参拝される大勢の皆様で賑わっていました。高良山のツツジ、新緑も美しい季節です。どうぞ、ご参拝ください。

平成30年4月28日(土)より、「高良大社平成の大修理事業」の完遂を祝し、奉祝祭が執り行われています。また、4月29日(日・昭和の日)より奉祝行事も催されています。

髙良大社はご社殿のお屋根替えを始めとして、斎館授与所の新設、スロープカーの設置、諸施設の改修により、装い新たな姿となっています。

4月29日(日・昭和の日)、晴れ渡る青空の下、境内は、その喜びを胸に高良の神様のもとに足を運んだ大勢の皆様の笑顔があふれていました。

※奉祝祭・奉祝行事 詳細・スケジュールは こちらへ →

正午より、拝殿にて、高良大社平成の大修理事業奉祝祭・祈願祭が執り行われました。

平成の大修理事業にご奉納いただいた皆様がご参列されました。

「お屋根がきれいになっていますね」

「彫刻がすごい」

遠方から駆け付けた方々も多く、思い思いに境内を散策されていました。

平成の大修理事業のご報告として、工事の経過を紹介した写真などが掲示されていました。

高良会館にて、江戸千家久留米不白会による御抹茶接待が行われていました。

平成の大修理事業のご報告として、工事の経過を紹介した写真などが掲示されています。

春光あまねく季節、風薫る中、高良会館の展望所からの眺めを大勢の皆様が楽しんでおられました。

「わあ、きれい!」

皆様は歓声をあげ、輝くばかりの笑顔です。

◆29日 奉祝行事の様子をご紹介します

境内には舞台用のテントが設置されています。

この機会に観賞しようと、ご参拝の皆様が集まっていました。

高良山獅子舞(高良山同志会)

高良山獅子舞は、百年以上の伝統を誇る奉納舞です。

無病息災、五穀豊穣を願い奉納される獅子舞。

約50㎏もある赤と黒の獅子が舞う姿は、とても迫力がありました。

高良山同志会は高良山獅子舞を継承している地元の組織団体で、明治初期に結成され、100年以上の伝統を誇り、毎年正月元旦と「高良山くんち」にて舞の奉納を行っています。

風流・まく流・神の舞 御井町風流保存会

御井町風流は古くから高良大社に奉納されてきた「田楽能」の伝統をひく伝統芸能です。

大きな太鼓2基を、2人が舞いながら打ちます。

明治19年の「御神幸」の先祓いをしたと記録があり、昭和37年に一旦途絶えました。

御井町風流保存会は、昭和52年の髙良大社ご社殿の解体修理を機に結成され、以後、毎年正月元旦と「高良山くんち」にて舞の奉納を行っています。

3つの風流が披露され、その見事な舞に、会場から大きな拍手が送られていました。

髙良大社 本坂からの眺めです。

どうぞ、高良の神様のもとへ。ぜひ、ご参拝ください。

高良山は「あじさい」の名所です。青、紫、白など、色とりどりのあじさいが約4000株。「宝の山 高良山あじさい園」にお越しください。6月11日、「第10回あじさい祭り」が開催されました。多くの皆様で賑わいました。

高良山中腹には、「宝の山 高良山あじさい園」があります。

6月11日現在の写真を掲載しております。今からが見頃です。満開の頃は、園いっぱいに、青、紫、白など、色とりどりの花が咲きます。

「青があった」「ピンクもあった」と子どもさんの声があちこちから聞こえてきます。

親子で記念撮影。知人友人と一緒の皆様もカメラを片手に園内を散策されていました。

園の広さは、約3000平方メートルと広大です。

平成12年、地元の皆様をはじめ、筑後一円の方々のご協力のもと高良山中腹にあじさいを植樹。

「高良山に一層の親しみと安らぎを持ってほしい」という思いで、

約4000株のあじさいが植えられています。

地域のボランティアの皆様が、定期的に剪定作業・施肥などの手入れを行っておられます。

ぜひ、「宝の山 高良山あじさい園」にお越しください。

6月11日(日)、高良山中腹 旧宮司邸跡にて、「第10回あじさい祭り」が開催されました。

主催は高良山の森と環境を守る会です。

神事などの開式の儀に引き続いて、演芸会がスタート。太鼓演奏や民謡、ひょっとこ踊りなどが披露されました。

会場には、ぜんざいやぶた汁、焼きとり、ソーメン流しなどの出店がありました。

ステージでの演奏や歌を楽しみながら、来場された皆様はゆっくりと過ごされていました。

1月3日、社頭のご参拝の様子を紹介します。恒例の名物「鰤雑煮接待(ぶりぞうにせったい)」も大好評。「臨時バス」は快適で、とても便利でした。

1月3日、本日も朝早くから大勢の皆様がご参拝されていました。

午前10時より、恒例の「鰤雑煮接待(ぶりぞうにせったい)」が行われていました。

この1年間、よき年であるようにとの願いをこめての接待です。

「名物の鰤雑煮ですよ。どうぞ召し上がってください!」との呼びかけに、

ご参拝をされた後、皆様は行列に並ばれ、笑顔で舌鼓。

「出汁も、とてもおいしい」

「また来年、楽しみです」

お昼前には、予定された人数分が終了となりました。

鰤雑煮接待に並んでおられました。鰤、お餅、青菜などのお雑煮。お接待、有難うございます。

ご参拝後は、多くの方々が展望所でゆっくりされていました。

西鉄久留米駅バスセンター3番乗り場 髙良大社の臨時バス停車場

大晦日31日・お正月3が日は、高良山をのぼる臨時バスが運行されています。

今回、西鉄久留米駅バスセンターから乗車しました。

3番乗り場に、「高良大社 臨時バス のりば」と掲示されています。

高良大社への車道は渋滞していましたが、

臨時バスは、第6駐車場(孟宗金明竹林・もうそうきんめいちくりん)を過ぎた辺りから、渋滞している左車線の車を追い越しながら、優先的に右車線を進み、髙良大社の臨時バス停車場へ到着しました。

とても便利です。

高良山の山麓駐車場に車を置いて、「高樹(たかき)神社前」のバス停で、臨時バスに乗車することも可能とのことです。

各所に、バス会社の方々が立っておられ、丁寧に、時間などを教えておられました。

参道の様子です。

行き交う際、「おめでとうございます」「こんにちは」と挨拶をされる方が多いです。

とても清々しい気持ちになりました。

第16回高良山もみじ狩りが開催されました

11月22日、高良山中腹のもみじ谷にて「高良山もみじ狩り」が開催されました。

今年で16回となる「もみじ狩り」。 秋の恒例行事とあって、大勢の皆さんが来場されました。

このお祭りは、御井校区まちづくり振興会、高良山の森と環境を守る会が中心となり、地元の皆さんのご協力で開催されています。

秋のひととき、来場された皆さんは、ゆっくりと演芸会の出し物や出店の食べ物を楽しんでおられました。

演芸会では、太鼓演奏や民謡、吹奏楽演奏、タヒチアンダンス、ひょっとこ踊り、そして、高良山の歌などが披露されました。

食べ物販売は、豚汁、ぜんざい、おにぎり、焼きもの、かっぽ酒など。

地元の皆さんのおもてなしの心が伝わる催しでした。

往時の高良山二十六ヵ寺の中心であった蓮台院御井寺跡(久留米藩主有馬家の邸、後に高良大社宮司邸)の辺りは、紅葉の名所「もみじ谷」です。

高良山十景の一つ「中谷の紅葉」と呼ばれ、江戸の昔より紅葉で名高い場所でもあります。

今も残る山門ともみじは印象的な景色です。

秋の高良山に、どうぞ、お出かけください。

あじさいの名所 高良山「あじさい園」。今年も見事な花が咲きました。6月14日 あじさい祭りが開催されました

6月、高良山の「あじさい園」。今年も見事な花が咲きました。

上の写真は、6月24日現在のあじさい園です。

青、紫、白など、色とりどり。美しく花開いていました。

あじさい園は、約3000平方メートルと広大。そこに4500株のあじさいが見頃を迎えています。

高良山の森と環境を守る会の皆さんが、「高良山に一層の親しみと安らぎを持ってほしい」と、

定期的に剪定作業・施肥などの手入れを行っておられます。

入園は無料です。

6月14日(日)「高良山あじさい祭り」が開催されました。

6月14日(日)、「高良山あじさい祭り」が、高良山参道中腹・旧宮司邸前広場で開催されました。

主催は、高良山の森と環境を守る会と御井校区まちづくり振興会の皆さんです。

今年も大勢の皆さんが来場され、ステージでの演奏や踊り、ソーメン流し、焼きそばなどの料理を楽しんでおられました。

そこには、初夏を迎えた高良山の美しさや御井校区の皆さんのおもてなしの温かさ。

高良山の山歩きを楽しんでおられる皆さんも大勢立ち寄っておられました。

今年も、お世話をされた高良山の森と環境を守る会、御井校区まちづくり振興会の皆さん、

そしてご協力された皆さん、誠に有難うございました。

会場に、「高良大社 平成の大修理」のご社殿御屋根替え杮板奉納の受付を設置しました。

皆様のご協力をお願いいたします。

久留米ツツジの原木群がきれいでした! 高良大社には天然記念物「髙良大社のツツジ群生地」があります

高良大社本殿の背後から南側の崖面に、「久留米ツツジ原木群」があります。

天然記念物「髙良大社のツツジ群生地」です。

小ぶりで色鮮やかな紅色のツツジ。

これは、樹齢200年を超えると推定され、久留米ツツジの原木とされます。

「近づいて見てください。これは、久留米ツツジの原木ですよ」

地元の方がこう言って、参拝者の方々に説明されていました。

「私は、今、高良山中腹のアジサイ苑の手入れをしてきたばかり。ここのツツジはよく手入れをされています。だから、こんなにきれいに咲いているんです」

参拝者の方々は、写真を熱心に撮っておられました。

久留米ツツジは、江戸時代末、久留米藩士の坂本元蔵(1785~1854)がキリシマツツジを原種として、新種の改良に成功したことで生まれました。

その際、坂本は、高良山及び梅林寺の境内に、多くのツツジを植えたと伝わり、そのツツジから種子を採取しました。

現在、梅林寺境内にツツジの古木は見当たらず、「ツツジの古木群生」は高良山のみに残るだけとなっています。

この季節に咲き誇る、久留米ツツジの原木の美しさ。

どうぞご参拝ください。

本坂の鳥居横に、ご案内しております。

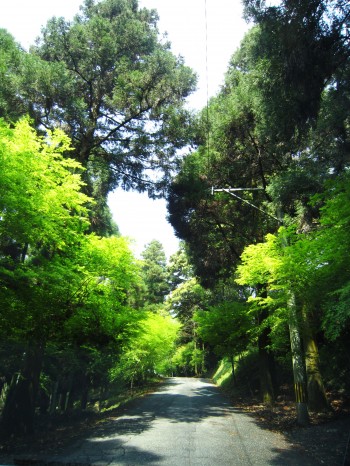

4月 高良山の新緑がきれいです お越しください

新緑が美しい季節になりました。

高良山の各所も髙良大社の境内も萌黄色に染まっています。

高良大社の「大樟」、御神木も若葉が芽吹いてきました。

大樟

境内

二の鳥居の辺りは、新緑が眩しいほど。

ここから、車道をあがっていくと、新緑のトンネルがつづきます。

美しい青葉をまとった高良山。今だからこそ、楽しめますね。

ぜひ、お越しください。

高良山の各所

高良山は桜の名所です 高良大社・奥宮・森林つつじ公園へ!春の登山をお楽しみください

参道は「桜一色」になっています。

特に、第5駐車場、第6駐車場の辺りは、桜の名所として知られた場所です。

ぜひ「お花見」を楽しんでください。

第5駐車場、第6駐車場の付近 → 駐車場マップはこちら

3月29日、高良山「散策遊歩乃図」を手に春の登山に出かけました。

参考にしたのは、高良大社崇敬会の皆様が企画・製作された高良山の登山マップです。

第二鳥居から出発です。

第二鳥居から出発です。

高良山の登り方は何通りもあります。

幾つかのコースごとに標識が立てられていますので、参考にしてください。

今回は、石段参道を上るAコースです。緑色の標識がありました。

第二鳥居の近くに馬蹄石(ばていせき)があります。

馬蹄石は、高良の神様がご鎮座の際に、神馬の蹄(ひづめ)の跡を残されたと伝わる巨石です。

くぼみに足をのせると健脚になると伝わります。

名所「あじさい園」の辺りは、桜が満開でした。

花びらがはらはらと散る風景。

東屋に座りながら「きれいだね」と眺めておられる方々がいました。

アジサイはこんなに大きくなりました。

地元の皆さんがお世話をされています。

初夏が楽しみです。

山中のあちこちでは、ヤブツバキなどがまだまだ楽しめます。

落椿も素敵です。

多くの方が立ち止まり、ゆっくりと眺めておられました。

そばには、国指定天然記念物の孟宗金明竹も色鮮やかに佇んでいます。

「この椿の名前は何かしら。珍しい花びらね」「誰か教えてほしいわね」

いろいろな会話が飛び交います。

第二鳥居から歩いて、約20分。高良大社に着きました。

祈願に来られた方や登山の途中でお参りをされている方など、

晴天の下、参拝者で賑わっていました。

社務所の展望所も「名所」です。

晴れ渡った空、久留米の市街地の眺め。

入れ代わり立ち代わり、参拝者の皆さんが来られて、深呼吸をされていました。

高良大社本殿右から奥宮(おくみや)へ行きました。

この標識が目印です。

整備された遊歩道に足を踏み入れると、照葉樹の宝庫。

ヤブツバキを折々に楽しめます。

木々につけられた名札を読んだり、野鳥のさえずりに耳を傾けたり、

生命感あふれる緑の世界を進みます。

高良大社の奥宮(おくみや)に着きました。

霊水が湧く聖地です。

諸願成就の神さまとして民間の信仰が篤く、現在も「寅」の日には多くの皆さまの参拝があります。

足を延ばして、久留米森林つつじ公園へ。

まもなくつつじが咲き誇る、眺望のよい名所です。

毘沙門嶽城址(びしゃもんだけじょうし)に登ると、こんな風景も楽しめます。

あちこちにヤマツバキ、桜の木。

つぼみの桜はこれから満開を迎えます。

さて、高良山に登ってみると、目につくのが竹杖です。

多くの方が使っておられます。

登る方々のために、奉納していただいた竹杖で、第二鳥居の横に置いていただいています。

大事に使いましょう。

使用後は、必ず、元の場所にご返却ください。

宜しくお願いいたします。

高良山つつじ祭り 山内のあちこちで満開でした ぜひお越しください!

高良山は、「つつじ祭り」で大賑わいです。

山内のあちこちで、ピンク、赤、白など鮮やかなツツジの花が満開を迎えました。

二の鳥居の手前にある「御手洗池(みたらいいけ)」、車道の脇、第6駐車場、

三の鳥居(本坂)付近、境内の久留米ツツジ原木群など、見所がたくさんあります。

素朴にして可憐な花「久留米ツツジ」の原木群。

約200株のツツジが境内を真紅に染めあげます。

高良大社から東に耳納スカイラインを5分程走ると、「久留米森林つつじ公園」もあります。

ツツジの名所「高良山」へ。ぜひお立ち寄りください。

下向坂石段(げこうざかいしだん)付近

境内の久留米ツツジ原木群 約200株のツツジが境内を真紅に染めあげます。

ツツジの古木群生地は、高良大社本殿の背後から南側の崖面にあります。

樹齢200年を超えると推定され、久留米ツツジの原木とされます。

久留米ツツジは、江戸時代末、久留米藩士の坂本元蔵(1785~1854)がキリシマツツジを原種として、新種の改良に成功したことで生まれました。 その際、坂本は、高良山及び梅林寺の境内に、多くのツツジを植えたと伝わり、その種子を採取しました。現在、梅林寺境内にツツジの古木は見当たらず、久留米ツツジにつながる「ツツジの古木群生」は高良山のみに残るだけとなっています。

高良山登山、ご参拝の皆さま、あちこちで記念写真をされています。

第6駐車場 車を停めてゆっくりご観賞ください

久留米森林つつじ公園

« Older Entries Newer Entries »